職場のメンタルヘルス管理

なぜメンタルヘルス管理が必要なのでしょうか?

もし、社員がメンタル不調になったら・・・

その原因が職場にあると言われたら・・・

病状が増悪し、もしも自殺を引き起こしたら・・・

会社責任の労災だと言われたら・・・

それに反論できる措置を講じているでしょうか?

メンタル不調者を出さないといえる職場風土でしょうか?

他者へのしわ寄せ、職場のモチベーション低下、生産性の低下、

損害賠償請求、経済的損失、信用失墜、

メンタルヘルス問題には 職場側にとっても大きなリスクが内在しています。

予防/リスク軽減策

日頃から社員の様子に注意する風土

- 社員に対して無関心な職場で、社員が熱意をもって働く気になるでしょうか?

朝の挨拶も、顔をあげて社員に声を掛けてみてください。

日頃から見ていればこそ、ちょっとした様子の変化にも気づけるものです。 - メンタル不調を早期に発見できるのは、医者ではなく、身近な同僚、先輩、上司、事業主です。

このラインケアが機能しているとモチベーションアップにもつながります。

いじめ・パワハラ・セクハラ対策を万全にしておく

- うつ病の原因がパワハラだと言われたら、どう反論しますか?

- 指導教育とパワハラは異なります。

何がいじめ・パワハラ・セクハラに該当するのか、会社の考え方を、社員、管理職、パート、アルバイトに至るまで、全従業員に表明していますか?

その違いを共有することは、指導教育を毅然とすすめられることにもつながります。 - 相談受付体制は整えていますか? だれに相談すれば良いかを全従業員に周知していますか?

相談があった時の対処の全体としての流れはルール化しておきましょう。

労働時間への姿勢

- 月80時間以上の残業で、精神疾患、脳血管、心疾患を引き起こすリスクが急激に高まっていきます。

そして、長時間労働は職場の「安全配慮義務違反」を強く問われます。 - 職場に恒常的な長時間労働がある場合、仕事量・人の配置・仕事のすすめ方に原因はありませんか?

- 職場風土、人事評価に問題はありませんか? 残業する人を高く評価していませんか?

だらだらと仕事を開始して、だらだらと日中が過ぎ、終業時間がきてもだらだらと居残る、そんなことになっていませんか?

健康診断の実施・診断後のケアを万全にしておく

- 事業主が負う職場の安全配慮義務。これは法的に必ず措置を講じなければいけない義務です。

労働基準法で定められた最低限の義務も履行していなければ、何かあった時に当然に責任を追及されます。 - 定期健康診断は受けさせっぱなしになっていませんか?

異常所見者は、医師や保健師等の指導を受けさせる義務があります。

経過観察、要指導、要再検査の結果を無視していませんか?

「眠れない、食欲がない、落ち込みが激しい」などの問診内容を無視していませんか?

ストレスチェックが義務化されます

労働安全衛生法の一部を改正する法律が成立し、平成26年6月に公布されました。

メンタルヘルス対策に関しても強化され、「ストレスチェック及び面接指導の実施」が義務化されます。(50人未満の事業場については当分の間は努力義務)施行期日は平成27年12月1日です。

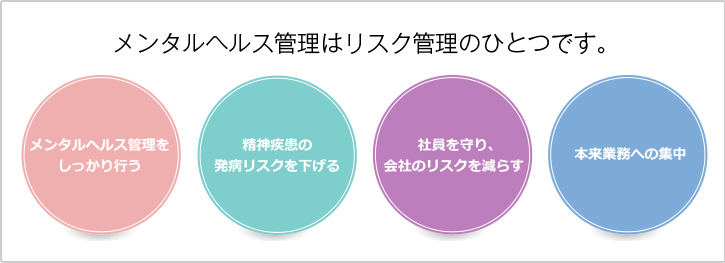

ストレスチェックとは、労働者の心理的な負担を把握するために実施する医師または保健師による検査のことです。事業者は、検査の結果、一定の要件に該当する労働者からの希望があった場合、医師による面談を実施しなくてはいけません。

また、医師の意見を聴いた上で、必要であれば作業の転換や労働時間の短縮など事後措置を講じなくてはなりません。

ストレスチェックの流れは以下の図のようになります。

この図にもあるように、ストレスチェックの結果は、労働者の同意がない限り、事業者には通知されません。

つまり、ストレスチェックを行っても、労働者からの申し出がなければ、事業者は誰にどの程度のストレスがかかっているのか把握することはできないことになってしまいます。

ストレスチェック制度に関する検討会報告概要

平成26年12月17日、厚生労働省から「ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会」と「ストレスチェック制度に関わる情報管理及び不利益取扱い等に関する検討会」の検討結果に関する報告書が公表されました。その報告書の概要をお知らせします。

健康診断の実施・診断後のケアを万全にしておく

- ●ストレスチェックは、1年以内ごとに1回以上実施(一般検診と同時実施も可)

- ●ストレスチェックの実施者となれるのは、医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士とする

- ●労働者に対する人事権を有する者は、実施者にはなれない

- ●ストレスチェックの項目は「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3つの領域を含めることを必須とする

- ●ストレスチェックの対象とする労働者の範囲は、現行の一般定期健康診断の対象者と同様とすることが適当

ストレスチェック項目

- ●ストレスチェックの標準項目は、旧労働省委託研究により開発された職業性ストレス簡易調査票(57項目)とする(中小企業向けにより簡易な項目も示す)

- ●標準項目を参考にしつつ、各企業が独自に項目を選定できることとする

- ●「性格検査」や「適性検査」を目的とする項目を含めることは不適当

事業者への提供にあたっての労働者の同意取得方法

- ●個人のストレスチェック結果を事業者に提供する際の労働者の同意の取得方法を以下に限定

・結果の本人への通知後に、個々人ごとに同意の有無を確認

ストレスチェック実施後の対応

- ●高ストレスと評価されたもののうち、面接指導の申出を行わない労働者に対して、実施者が面接指導の申出勧奨を行うことを推奨

- ●事業者が入手した個人のストレスチェックの結果について、就業上の措置に必要な範囲に限定せず、そのまま上司や同僚等に共有することは不適当

集団分析と職場環境の改善

- ●職場の一定規模の集団(部、課など)ごとの集団的な分析の実施と、分析結果に基づく職場環境の改善を事業者の努力義務とする

労働者に対する不利益取扱いの防止

- ●ストレスチェックを受けないことに対しての不利益取扱い禁止

- ●ストレスチェック結果の提供に同意しないことを理由とした不利益取扱い禁止

- ●面接指導の申出に対する不利益取扱い禁止

- ●面接指導の結果を理由とした以下の行為の禁止

・解雇

・雇用契約の不更新

・退職勧奨

・不当な配置転、職位変更 など

実施状況の報告

- ●ストレスチェックや面接指導の実施状況を労働基準監督署に報告させることとする

チェックでだけではない、メンタルヘルス対策を実行しませんか

- 上記のように、義務化となるストレスチェックだけを行っても、充分な対策とはいえません。

- 従業員のモチベーションを上げ、能率アップにもつながる効果的なメンタルヘルス対策を提案しています。

・職場雰囲気改善のための専門家による職場訪問

・朝礼の効果的な実施方法指導

・希望社員に対するグループカウンセリング

・管理職や社員に対するメンタルヘルスセミナー 等

様々なツールをご用意しております。